El Judío Errante

La leyenda del llamado judío errante ha circulado en los países occidentales desde hace siglos, con distintas adaptaciones. Se trata de un individuo condenado a un castigo eterno de Dios por su proceder reprobable, comparable a los mitos clásicos de seres que recibían una maldición por haberse comportado mal con la divinidad: Tántalo, sometido a sed y hambre imperecederas, o Sísifo, obligado a impulsar una piedra hasta la cima de una montaña que, una vez allí, cae y le obliga a iniciar el frustrado proceso de ascenso de nuevo, sin vislumbrar el fin.

Los elementos principales de la leyenda del judío errante son perfectamente reconocibles en todas sus versiones, por alejadas que puedan parecer a primera vista. En las más antiguas no se dice expresamente que se tratase de un judío, como sí se hace a partir del siglo XVI, aunque puede deducirse esta característica como más probable, del propio hecho de que la narrativa proporcione su ubicación en Jerusalén. Si inicialmente era una tradición del folklore ancestral transmitida oralmente, en cierto punto se habría abierto paso en la literatura escrita. Es decir, la leyenda es sin duda muy anterior al siglo XIII, aunque no se encuentre huella documental de ella con anterioridad a ese momento.

El episodio del que surge la pena a la que se sentencia al protagonista del relato tiene lugar en el recorrido que hace Cristo cargado con la cruz, camino al Gólgota, el Viernes Santo de su crucifixión. Agotado por la flagelación y las torturas soportadas durante las últimas horas, y bajo el peso aplastante del madero que transportaba, Jesús habría necesitado descansar apenas unos segundos para recobrar el aliento. Un judío, de profesión zapatero, viendo que se apoyaba en el quicio de la puerta de su taller, cruelmente y sin sentir humanidad alguna, le había apartado de su casa de un manotazo, conminándole a seguir caminando con palabras despiadadas y burlonas. Una acción de nula caridad hacia el prójimo, que en atención a la calidad del interlocutor al que se dirige, se transforma en una ofensa abierta al Todopoderoso. Un auténtico anatema, un pecado de imposible purga.

Cristo, en ese instante, se habría vuelto hacia él, pronunciando unas proféticas palabras, del tenor: "Sí, yo continuaré y me iré de aquí, pero tú te quedarás mucho tiempo", lo que se habría traducido en la inmortalidad del zapatero, lo que lejos de ser para él una bendición, le haría sufrir el enloquecedor destino de vivir por siempre, hasta el regreso de Jesucristo el día del Juicio Final, mientras todos sus seres queridos, una y otra vez, iban desapareciendo, cumplido su efímero ciclo vital, y permaneciendo él desarraigado de cualquier colectivo humano.

Otras elaboraciones del hilo argumental presentan al personaje carente de empatía como un portero del palacio de Pilato, que al ver a Cristo salir despacio y maltrecho del pretorio romano, dictada ya su sentencia capital, lo había empujado irreverentemente para acelerar su paso; o bien describen una escena en que Cristo había caído al suelo de pura extenuación mientras llevaba la cruz, y el testigo presencial le había hecho alzarse a base de golpes. Algunas adaptaciones sostienen que lo que este mezquino ser humano habría negado a Cristo, sediento y ensangrentado, era simplemente un poco de agua. Y otras, aseguran que el judío errante era Malco, el esbirro a quien San Pedro cortó una oreja en el Huerto de los Olivos durante el prendimiento, o tratan de demostrar que era el Mal Ladrón que flanqueó a Cristo al expirar en el Calvario.

Los nombres que se han dado al caminante son muy variados. En la versión de 1229 firmada por el benedictino inglés Mateo de París, supuestamente transcripción de la información aportada por un arzobispo armenio que lo habría conocido personalmente, se le denomina Cartáfilo. Allí se relaciona que, tras la muerte de Jesús, Cartáfilo, arrepentido de su conducta egoísta, se convirtió al cristianismo, tomó el nombre de José y asumió con humildad que había merecido su sino de perpetuo vagar. Jorge Luis Borges, en su cuento de 1947 'El inmortal', introduce la figura de un anticuario al que llama, precisamente, Joseph Cartaphilus. Huelga decir a quién alude.

En otros relatos al judío errante se le bautiza como Juan Buttadeus (el que golpea a Dios), o Juan Espera en Dios. Durante el Renacimiento se empezó a hablar de un personaje designado como Ahasvero, que podía aparecer en cualquier coordenada espacio-temporal, por ser en realidad un judío contemporáneo de Jesucristo que había sobrevivido desde la Pasión.

Dotado del antinatural atributo de nunca poder morir, el judío errante vagaría por el mundo sin descanso hasta el fin de los días, cuando lograría su redención, para no ser reconocido por las gentes de un determinado lugar y así no despertar sospechas de su extraordinaria condición. El nomadismo, además, se asociaba con la diáspora judía. En algunas de las historias, el singular hebreo, cada vez que cumplía cien años, sufría un amago de muerte, tras el cual lograba recuperarse y regresaba indefectiblemente hasta los simbólicos treinta y tres años, la edad de Cristo al ser ejecutado. Así en un bucle sin fin, del que solo verá la salida cuando se produzca la segunda venida del Mesías, en el Apocalipsis.

Desde el inicio de su vagabundear hace veinte siglos, el misterioso hombre habría sido detectado en numerosas ocasiones en lugares muy diversos, siempre hablando la lengua propia del país donde radicase. Un número considerable de viajeros habrían referido encuentros con él, pues cualquiera sería susceptible de topárselo, sin reconocerlo a primera vista. Así, el noble veneciano Carlo Soranzo explicaba que, siendo peregrino en Tierra Santa, un turco se le había acercado en Jerusalén y le había conducido ante un desesperado prisionero, confinado en una celda, que resultó ser el judío errante, pues era capaz de mantenerse en ese encarcelamiento sin ingerir comida ni bebida, sin envejecer ni enfermar.

En Europa también se reseñaron apariciones del individuo. Por ejemplo, en 1542 en la ciudad alemana de Hamburgo, Ahasvero fue visto por un número indeterminado de personas que ascendía a varios cientos, entre ellos el mismísimo obispo de Scheleszving, a la sazón Paul von Eitzen. El judío errante habría comunicado detalles pormenorizados del Vía Crucis de Cristo y del comportamiento indigno del discípulo traidor, Judas Iscariote, que solo podría conocer un testigo presencial. Atraídos por el boca a boca, personas venidas de países limítrofes habían llegado a Hamburgo para contemplar con sus propios ojos al extraño, y todos habían coincidido en sentir que tenía el aspecto familiar de un viejo conocido. En 1575, Christophe Eslinger y Jacobus, enviados a Madrid por el duque de Holstein, encontraron en su camino al famoso deambulante, que hablaba buen español y se dio a conocer ante ellos. Se decía que su advenimiento coincidía con huracanes y tormentas, fenómenos que lo trasportaban de un lugar a otro; que guardaba cinco monedas en su bolsillo, una por cada llaga de Cristo, como recordatorio de la Pasión a la que un día fue insensible, cada vez que las tocase con su mano; y que en muchas iglesias en las que se había detenido, había pintado la auténtica faz de Cristo.

En 1604 fue reconocido en Francia, según afirmaron dos jóvenes naturales de la región gala de Gascuña que iban hacia la corte del rey Enrique IV, y que lo describieron como zapatero. A raíz del suceso, empezaron a recitarse por las poblaciones rurales coplillas que recogían su historia: "Cuando yo contemplo el universo, / creo que Dios me hace servir de ejemplo, / para testimoniar su muerte y pasión, / en espera de la Resurrección". Y en 1774 dos burgueses de la provincia belga de Brabante dijeron haberlo hallado bajo el nombre de Isaac Laquedem. Este es precisamente el apelativo que eligió el novelista Alejandro Dumas en el siglo XIX para el protagonista de su historia de ficción sobre el judío errante, publicada en 1853. Ese año del avistamiento de Brabante, 1774, probablemente es cuando Goethe escribió el fragmento poético 'El judío errante', publicado póstumamente en 1836, que abordaba el mito de la culpabilidad eterna.

En 1602 comenzó a circular en la ciudad holandesa de Leiden un panfleto escrito por un autor anónimo, y editado por un impresor identificado con el indicativo seudónimo de Christoff Crutzer, que remite directamente a Cristo y la cruz. El texto, titulado Breve historia de un judío llamado Ahasvero, se tradujo a otras lenguas y se difundió extensamente por toda Europa, lo que creó cierta psicosis y llevó a que, ese mismo año, vieran al judío errante en Lübeck -Alemania-, y en Praga -Chequia-; poco después, de nuevo en tierras germanas, en este caso Múnich y, de siglo en siglo, dando el salto transoceánico hasta América, incluso en Nueva York.

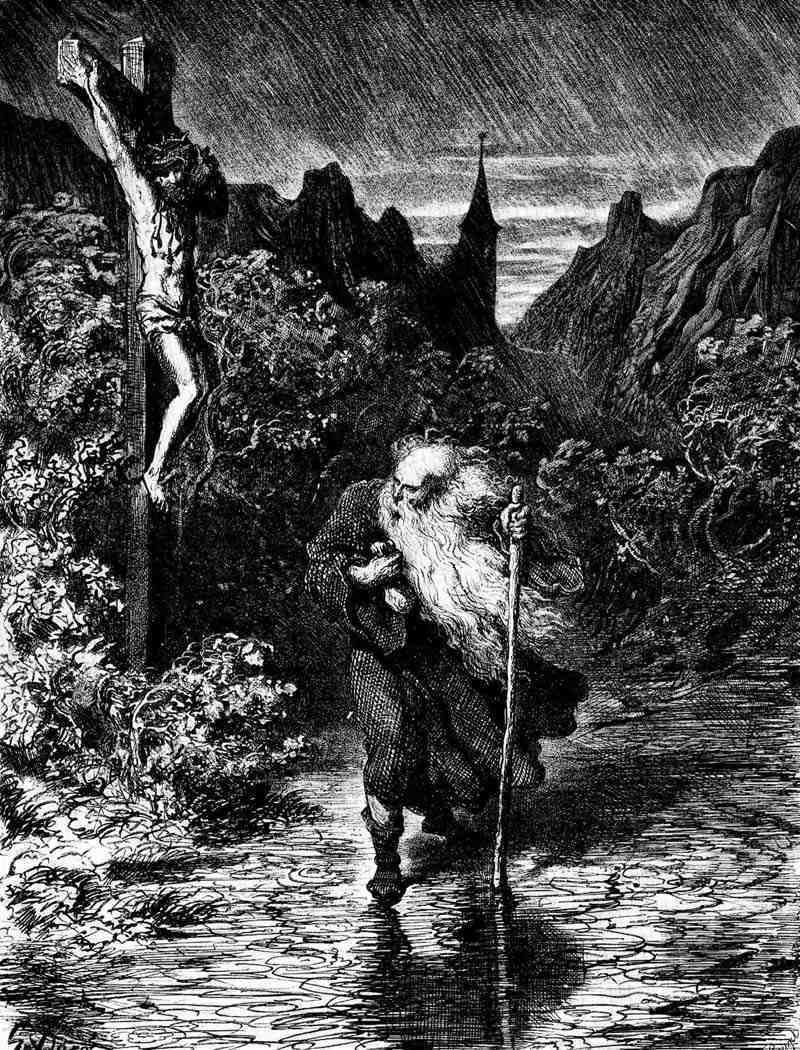

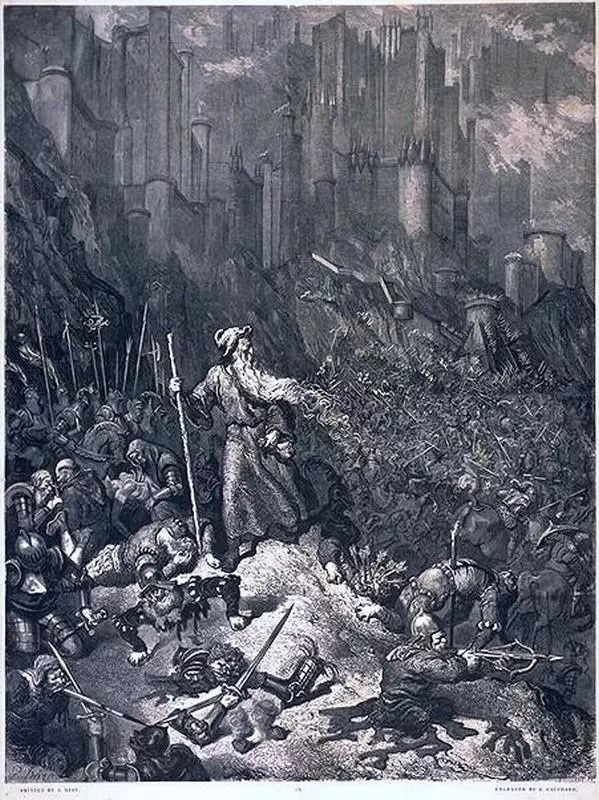

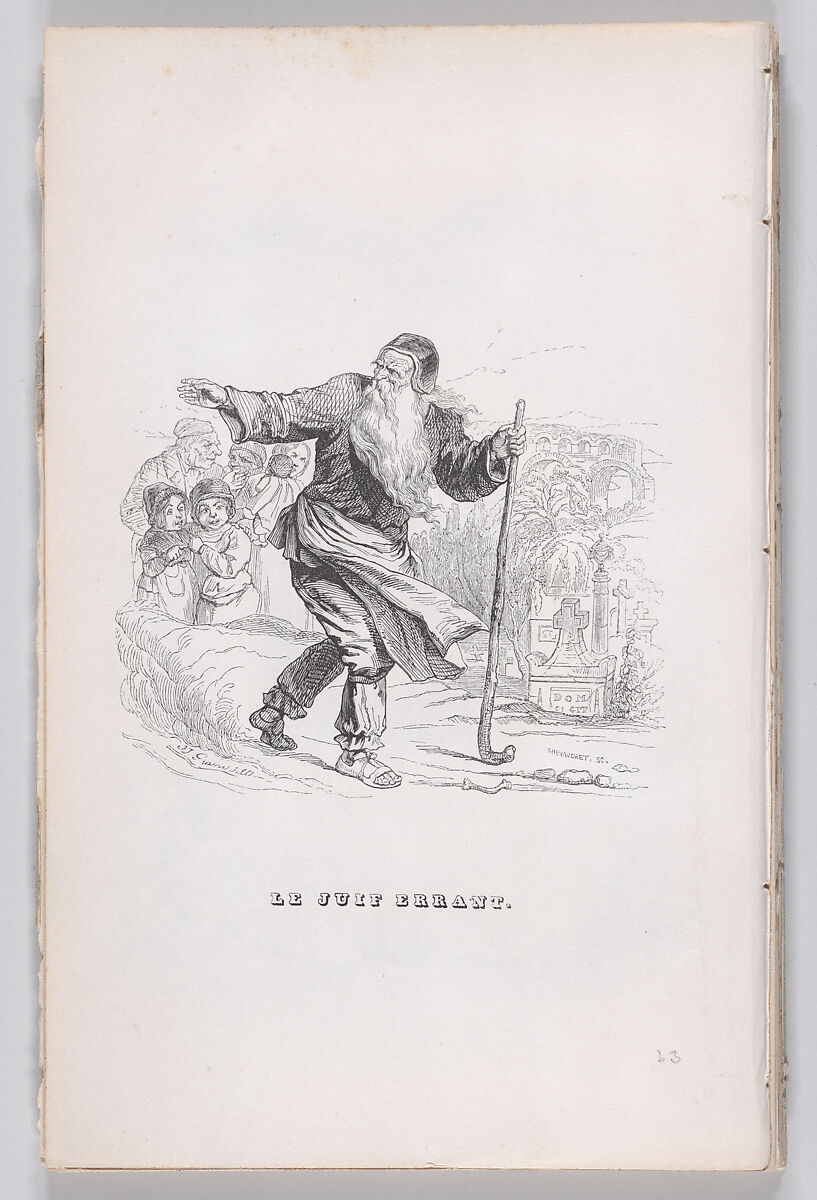

Pero no solo es esta una historia circunscrita a tiempos pasados. Hasta la actualidad, la leyenda se ha recogido en obras literarias, artísticas y musicales, así como en películas. En 1856 el gran ilustrador Gustave Doré realizó unos preciosos grabados para acompañar un texto publicado sobre la leyenda del judío errante, en los que plasma al mítico sujeto con el aspecto que han referido de él la mayoría de quienes lo han observado, con luenga barba blanca. Así lo plasmó el gran pintor Marc Chagall en 1925.

En el cuento de Gabriel García Márquez 'Un día después del sábado', que supuso el germen que luego se ampliaría y desarrollaría hasta alumbrar la magistral Cien años de soledad, el párroco dice haber visto al legendario hebreo, definiéndolo con vehemencia como portador de elementos sobrenaturales: "Os juro que se atravesó en mi camino esta madrugada (...) que tenía el rostro embetunado con la maldición del Señor y que dejaba a su paso una huella de ceniza ardiente". Por su parte, en la novela que recrea el multicolor universo de Macondo, el judío errante hace dos apariciones: la primera, cuando Rebeca Buendía decide salir de casa, muchos años después de encerrarse voluntariamente en ella tras enviudar; ese trance coincide atinadamente con "la época en que pasó por el pueblo el Judío Errante". La emblemática figura volverá muchos años después a Macondo, momento en que la población lo atrapa y le da muerte, lo que implica negar un elemento esencial del célebre vagabundo, su inmortalidad, y por ende, siembra incontestables dudas sobre su verdadera identidad.

Así que, si uno en su caminar se cruza con un transeúnte de apariencia extraña que trasluce alguna de las cualidades que desde tiempo inmemorial la leyenda le confiere, quizá se encuentre en presencia del judío errante, que arrastra su culpabilidad, su remordimiento y su tedio vital por todos los rincones del globo, aguardando la sombra fresca del descanso eterno que le ha sido esquivo desde hace dos milenios.